//전시 서문//

일인칭이라는 주체의 세계

꽃의 재현적 강박. 사실, 꽃을 화면에 옮겨 그리는 순간, 자연으로서 꽃은 없다. 그런데도 꽃을 꽃처럼 그리려 집착하는 이유는 꽃이 만드는 생성력, 끊임없이 자신을 보게 만드는 색과 빛과 향기와 형태일 것이다. 아직 추위가 남은 봄날, 햇살 바른 곳 어디서든 피어나는 코딱지풀의 분홍빛 꽃에서 오월의 장미, 여름 한낮에 보는 베롱나무 꽃, 때로는 겨울 언저리 어디쯤 느닷없이 만나는 핀 듯 만 듯 나무를 덮고 있는 비파 꽃, 어떤 장소에 어떤 시간에 만나도 만남 그 자체로 충분할 것이다. 여기쯤 오면 사실 꽃의 재현은 그리 문제 되지 않는다. 어떤 꽃이 아름답지 않으며 어떤 꽃이 그 모양으로 재현되어야만 그것이 전해질까. 서정적 주체로서 일인칭의 세계를 생각한다.

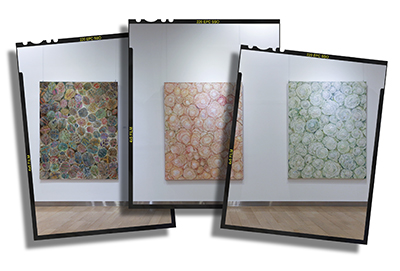

강명순의 작업에서 구상적 형태가 우세를 이룰 때나 추상적 기세가 화면을 이끌어갈 때도 어떤 꽃이라 특정하지 못하지만, 꽃이라는 이미지 주위를 맴돌고 있다는 인상을 부정하기 힘들다. 재현의 욕구와 탈재현의 욕구 사이에서 이미지들이 명멸한다. 그리기로서 언어와 객체로서 꽃이 접촉하는 세계, 자신의 언어와 삶이 접촉하는 일인칭의 세계가 거기 생성되는 것이다.

스스로 생성하는 이미지로서 꽃은 그런 면에서 어떤 소재보다 많은 사람에게 관심의 대상이고 즐거움이다. 일상적으로 만나는 꽃이 보여주지 않는 것을 보이게 하는, 움직임을 느끼게 하고 움트고, 봉우리 맺고, 펼쳐지면서 피어나는, 그리고 시드는 순간순간을 모두 보아낼 수 있게 한다. 그것은 하나의 움직임, 운동, 생성, 이미지의 끊임없는 변형으로 생겨나는 생성 그 자체다. 한 번도 한순간도 정지한 적이 없이 생성하고 움직이는 세계에 대한 시선, 그것은 단순히 꽃이라는 소재에 대한 집착이나 손에 익은 대상이 가지는 친근함이나 익숙함이 아니다. 도리어 익숙해서 지나치기에 언제나 낯선 것으로서 다가오는 감성의 온도를 보여주는 소재다. 그의 꽃은 꽃의 연약함과 강인함이라는 두 이미지를 동시에 표현한다. 잎과 줄기라는 대비적 묘사와 표현에서도 드러나지만 한 사물이 가진 두 개의 얼굴, 그 속성을 하나의 세계로, 그리고 세계를 유동하는 이미지로서 읽게 하고 집중케 하는, 말로 드러낼 수 없는 말을 보여준다.

소나무 껍질을 재현한 듯한 이미지는 소나무라는 대상을 묘사하는 것에서 온다. 때로는 소나무라는 지칭적 의미만으로도 우리는 이미 소나무라는 구체를 지각한다. 추상이 그대로 구체적 사물로 지각된다는 말이다. 그가 던져주는 소나무 껍질이 단단해지고 두터워지고 거칠게 변하는 시간이 사물에서 의미로 진폭을 가진 이미지로 변형된다. 시간과 빛, 형상과 비형상, 시각적 지각과 의미가 재질감으로 전환된다. 그리고 지우고, 붙이고 문지르고, 색을 칠하고 형태를 무너뜨리기를 반복하면서 화면은 구상에서 비구상으로 이행된다. 대상은 이제 구체였던 시간을 지우고 현재의 잠재된 형상으로 거듭하는 것이다. 화면은 현재가 됨으로써 서정적 주체와 대상이 하나가 되는 혼돈으로 언제나 현재에 반응하는 장소가 된다.

색, 혼색, 혼돈의 형태감, 형태 안에서 나오는 색감, 무겁게, 때로 두텁게, 가볍고 얇게, 선과 색이 민감하게 서로 밀어내는 지점에서 생겨나는 선과 면, 유동적 이미지의 색상과 형태, 수채화의 물과 색료가 섞이는 듯한 수성적 이미지와 견고하게 구축되는 아크릴물감의 이미지가 병치 되면서 화면의 이중성, 대비적 성격의 공존이 드러난다.

꽃을 받치고 있다기에는 너무 거친 가지들, 두터운 색 위로 가볍고 연약하게 민감한 꽃잎을 배치하는 이런 장치들은 그리면서, 지우면서, 붙이면서 드러나는 구조이다. 그러나 그 단순한 구조를 풍부하게 만드는 것은 구상과 추상의 경계에서 생성되는 운동, 미묘함, 규정하기 힘든 형태, 어느 경계에도 속하지 않는 선과 색상들이다. 구체적인 꽃의 형상이 분명하게 드러나고 그 구체성을 부정할 수 없는 상태로 드러나지만 그렇다고 어떤 꽃이라고 특정할 수 없다. 그것이 때로 묘사의 부족에서 오는 애매함으로 보이기도 한다. 그러나 구상적 형태가 우세를 이룰 때나 추상적 기세가 화면을 이끌어갈 때도 어떤 꽃이라 특정하지 못하지만 이런 이미지 주위를 맴돌고 있는 인상은 꽃을 묘사하는 것이 아니라 꽃이라는 소재가 불러일으키는 꽃의 일반성 혹은 꽃이 던지는 의미들 사이에서 서성거리고 있다는 것이다. 꽃이라 지각하는 것도 회상하는 것, 현재와 과거 사이의 시간에서 함축된 또 다른 꽃을 드러내고자 한 것임을 부정하기 힘들게 된 것이다. 그것은 현실의 꽃이면서 기억 속의 꽃, 현재의 구체성을 가진 사물이면서 망각과 기억, 회상과 추억 사이에서 자신을 들춰내는 잠세적 이미지인 것이다. 꽃이면서 꽃이 아니고, 추상이면서 구체도 아닌 것, 마음속의 세계를 그리는 만다라, 자신이자 세계를 만나는 화엄 세계, 꽃이자 세계인, 세계이자 한 송이 꽃으로서 작품인 세계이다.

혼돈의 세계에서 선을 긋고 색을 칠하고 색이 겹쳐지고 선이 중첩되면서 형상이 드러나고 그 형상이 꽃이라는 만다라로 나아가는, 세계를 이해하고 질서 짓고 자신을 보아내는 것이다

긁고, 문지르고, 덧씌우고 지우는 과정에서 대상의 초점은 흐려지고, 그리는 나조차 흐려지는, 대상으로서 꽃은 과거에 이 장소를 점유했거나 앞으로 점유하게 될 수많은 대상으로만 있을 뿐이다. 그것은 현재의 세계, 서정적 주체가 된 현재의 자기조차 부정하는 것이다. 재현의 미학에 맞서는 것만이 현대적인 것은 아니다. 도리어 자신의 의지와 자신의 의지 밖의 세계를 바라보는 것이 더 필요한 것이 아닐까. 언어와 삶이 접촉하는 장소, 서정의 주체로서 일인칭의 세계가 강명순의 작품이다.//강선학//

장소 : 정준호 갤러리

일시 : 2022. 09. 15. – 10. 12.

추PD의 아틀리에 / www.artv.kr / charmbit@gmail.com