//전시 소개//

현실에 존재하지 않는 세계를 예술작품을 통해 이룬다는 말이 있지만, 여기에는 결정적인 한 마디가 추가되어야 한다. 그것은 작가가 현실 너머에 무엇을 이루고 싶은 것인지, 즉 지금 작가가 무슨 꿈을 꾸고 있는가에 대한 물음이다. 어떻게 보면 무슨 대단한 물음도 아니다. 우리가 예술작품을 통해서 만나는 것이 작품 안에 구축된 작가의 꿈에 다름 아니기 때문이다. 보다 정확히 말하자면 예술작품을 통해 작가와 향유자(독자)가 서로가 꾸는 꿈을 가만히 맞춰 보는 것이다. 이 과정에서 일차적으로는 작가가 주도적인 자리를 차지하지만, 작품이 완성되는 것은 결국 만남이 남긴 영혼의 변화된 모습이기에 예술작품은 작가와 향유자(독자)가 벌이는 격전장이기도 하고 둘이 나란히 걷는 길을 가능하게 해주는 열린-터이기도 하다. 작가는 작품을 세상의 복판에 던져놓으며 자신의 존재를 묻고, 향유자는 그것과는 아무 관계 없다는 제스처를 취하지만 결국 향유자도 자기 존재의 세계로 접어들 수밖에 없다.

윤수미 작가의 그림에는 대략 세 가지 특징이 있어 보인다. 이 세 가지 특징을 먼저 짚어 보는 일이 아무래도 작가의 그림을 이해하는 첩경일 것 같다. 먼저 대체로 소품이면서 그림 안에는 공통적으로 정원이 있거나, 정원 역할을 하는 작은 숲이나 저수지가 있거나, 다른 데로 홀연히 빨려들 것만 같은 오솔길이 있다. 그리고 그 안에 작은 집이 있거나, 한두 명의 사람이 있거나, 개 한 마리가 있다. 내가 소품이라고 부르는 것은 단지 그림의 크기만을 가리키는 것은 아니다. 그림으로 구현해낸 세계가 소박하고 고요하다는 점 때문에 그렇다. 유별나게 눈에 띄는 것은 사람 옆에는 대체로 흰 개 한 마리가 함께 있다는 점이다. 흰 개가 대단한 것을 상징하는 것 같지는 않다. 왜냐면 흰 개의 모습은 우리가 현실에서 쉽게 만날 수 있는 그런 모습으로 그림 속 사람의 곁에 있기 때문이다. 그렇다면 단지 사실의 재현인 걸까?

또 한 가지 특징은, 나무의 가지 부분은 둥글고 몸통 부분은 직선이라는 점이며, 색들이 대체로 따뜻하고 밝은 톤이라는 것이다. 이파리의 풍성함을 원형으로 단순화시킨 데에는 무슨 까닭이 있을 것이다. 그리고 그 까닭은 작가의 의도일 수도 있고 아니면 자신도 모르게 무의식적으로 처리했을 수도 있다. 그게 무엇 때문이든 둥그런 나무의 윗부분은 반듯한 느낌을 주는 나무의 몸통이나, 주위에 따뜻하게 퍼진 색감과 안정적인 집 한 채 등과 서로 어울려 작가의 심리 상태가 무엇인지 보여주는 것만 같다. 간헐적으로 밝은 꽃과 별빛이 등장하는 것도 작가가 바라는 세상이 무엇인지 뒷받침해 준다.

마지막으로 작가가 길을 그려 넣는 것은 무엇을 의미하는가? 예술작품은 단지 작가의 심리 상태를 파악하는 증거물도 아니지만 반대로 작가의 삶이나 내면과 무관한 것도 아니다. 앞에서 말했다시피 예술작품은 작가가 무엇을 꿈꾸는지 그리고 어느 깊이 내지는 높이에 도달했는지를 보여준다. 당연히 이 말은 향유자도 마찬가지로 꿈꾸는 존재여야 한다는 것과 이어진다. 그렇지 않으면 작품을 보거나 읽거나 들어도 그 행위 자체에서 의미(뜻)가 생성되지 않기 때문이다. 의미란 무엇인가? 그것은 우리가 진리를 향해 내딛는 가장 초보적인 일보에 지나지 않는다. 의미를 억압으로 받아들이고 벗어던지려고 했던 게 지난 포스트모더니즘의 핵심이었다. 설령 의미가 억압으로 작동했다 하더라도 중요한 것은 의미 자체를 폐기 처분하는 게 아니라 의미를 억압으로 만든 역사적 기제가 무엇인지 묻는 물음이다. 하지만 의미를 벗어던진 그 속내는 역사마저 짊어지기 싫다는 발상이었음을, 그간의 시간이 보여주지 않았던가?

먼저 길이 어떻게 그려졌는지를 살펴볼 필요가 있겠다. 사실 길이 주제가 된 작품은 다수가 아니다. 차라리 주제라기보다는 작가 특유의 따뜻한 풍경 ‘사이’에 가만히 놓여 있는 느낌이다. 즉 작가의 그림에 있는 길은 풍경의 한 요소라고 볼 수 있겠다. 길이 유독 붉고 크게 그려진 작품도 있고, 붉은 길이 인상적이기는 하지만, 멀리서 보면 역시 좌우의 풍경을 가로지르면서 구도를 잡아주는 역할을 해내고 있다. 다르게 보면 좌우의 나무나 푸른 색 바탕의 보색 효과를 통해 작품의 기운이 일어나는데, 결정적으로 오른쪽에 있는 작은 집의 지붕 색과 이어져 작가의 길이 무슨 의미를 갖는지 드러난다. 역시 숲속의 집 한 채가 있는 그림에서는 집으로 난 계단이 반대로 주위의 갈색이나 노란색 계통과 어우러져 한층 안정된 느낌을 준다. 그렇다면 작가에게 ‘길’은 무엇일까? 고래로 ‘길’에게 부여된 여러 상징과 추상적 의미가 있지만, 윤수미에게 길은 작가의 삶의 요소이면서 지금보다 더 좋은 상태를 향한 출구처럼 느껴진다. 그런데 유감스럽게도 그 길이 ‘멀리’ 뻗은 것은 아닌 것 같다. 작품의 크기 때문에 하는 말이 아니다. 쉽게 말하면 길이 집으로 귀결된다는 것, 혹은 길이 밝고 따뜻한 공간으로 흘러들어온다는 느낌을 강하게 준다.

따라서 윤수미 작가에게 중요한 것, 또는 작가의 내면을 채우고 있는 것은 길을 따라서 확정된 공간을 벗어나는 게 아니라 길마저 자신이 꿈꾸는 이상적인 공간에 귀속시킨다. 따라서 길은 멀리 벗어날 필요가 없다. 단지 길은 자신이 꿈꾸는 공간의 일부여야 한다. 이렇게 작가가 꿈꾸는 이상적인 공간은 화려하면서 단순하지만 동시에 환상적인 느낌을 준다.

회화 작품뿐만 아니라 다른 예술작품에서도 리얼리티(reality)가 살아 있어야 한다는 것은 현실의 모습을 모사, 재현하라는 강요가 아니다. 리얼리티란 현존하는 세계의 속성이나 특징이라는 뜻도 가지지만 ‘실재성’이라는 의미도 갖는바, 예술작품에서 리얼리티가 살아 있어야 한다는 것은 작품이 가상(illusion)이 아니라 실재(real)여야 한다는 사실을 가리킨다. 당연히 작품이 갖는 실재성은 현실의 것과는 층위가 다른 것이다. 물론 예술작품은 하나의 공상이라는 지적은 누누이 있어왔다. 하지만 이때 공상은, 다시 앞에서 한 말로 돌아가자면, 현실을 구성하는 요소와는 다른 무엇이라는 의미이지 현실과 완전히 동떨어진 가상이라는 뜻은 아니다.

윤수미 작가의 이번 전시 작품들에서 화려하거나 따뜻한 가상 세계를 느끼는 것은 어렵지 않다. 하지만 그 가상 세계가 실재성에 약간 미치지 못한다면, 그것은 본격적인 비평의 영역에서 다뤄볼 주제일 것이다. 다만 앞에서 길도 공간 속에 귀속되고 있다고 한 것은 어떤 아쉬움을 담고 있는 말이다. 작품에서 이상적인 공간을 구성하는 나무, 개, 사람, 꽃과 별은 작가의 무의식에 이끌려 다니고 있으며, 문학을 하든 미술을 하든 작가의 무의식은 작가가 품고 있는 이상적인 세계(삶)인 것이지 정신분석학적인 억압의 산물이 아니라는 점은 명확히 해둘 필요가 있다.

따라서 이러한 무의식은 바깥으로 발산하면서 ‘안’을 해방시키는 특징이 있다. 하지만 윤수미 작가의 경우는 ‘밖’을 안으로 끌어모아 만든 세계 같은 느낌을 준다. 당연히 이 비판이 작가의 작품에 대한 결정적 판결은 아니다. 단언컨대 윤수미 작가에게는 허위의 그림자가 보이지 않는다는 점인데, 예술작품에서 크고 근사한 것에 앞서 치명적인 것은 자기를 속이는 허위가 되겠다. 화려함이나 따뜻함은 그 자체로 허위가 아니다. 그것은 차라리 소박함의 시작 단계라고 부를 수 있을 것이다. 솔직히 말하면 예술작품에서 소박함에 이른다는 것은 가장 힘들고 높은 것인데 작가의 영혼에 삶과 세계의 복잡하고 깊은 구절양장이 담겨 있어야 하기 때문이다.

처음으로 돌아가 보자. 예술작품은 작가가 무슨 꿈을 꾸고 있는가에 따라 그 위의(威儀)와 경지가 결정된다는 말은 기존의 미학에서는 말하지 않는 것이다. 물론 예술작품이 예술작품인 한 그 꿈을 작가 특유의 역량과 기술(techne)로 형식화하는 지난한 과정이 필요한 법이다. 하지만 형식(style)이라는 것은 언제나 이차적이다. 마치 자신이 지으려는 집이 어떠했으면 좋겠다는 바람과 욕망이 있어야 집을 지을 터와 재료와 형태가 드러나듯이 말이다. 반대로 자신이 살고 싶은 집은 특정한 터와 재료와 형태를 통해 꿈꿔지기도 한다. 한마디로 말해 작가의 꿈과 작품의 형식은 동시적이다.

이번 윤수미 작가의 전시 제목이 ‘마음의 숲으로,’인 것은 작가의 마음이 그림을 통해 숲을 일궜다는 것을 암시하는 게 아닐까? 앞에서 언급했듯, 작가의 작품에서 소박한 숲과 정원, 길, 그리고 작은 개가 있다는 것은 작가가 꿈꾸는 세계가 그렇다는 것일 게다. 물론 예술작품은 현실의 단순한 모사가 아니듯이 작가의 꿈을 직역한 것도 아니다. 모사와 직역은 현실과 꿈을 대상화한 것에 불과하다. 중요한 것은 작가의 꿈이든 처한 현실이든 작가가 그 세계 안에서 먼저 존재해야 한다는 사실이다. 꿈이든 현실이든 작가가 그 안에 함께 존재하지 않으면 그것들은 한낱 작가 바깥의 가상일 수도 있다. 과연 작가의 마음과 영혼이 자신의 꿈이나 현실과 어떻게 관계하는지는 이번에 전시된 작품들만으로는 접근하기 쉽지는 않다. 이 말은 작가가 아직은 어떤 길에 서 있다는 것을 의미한다. 하지만 길에 들어섰다는 사실만으로도 이미 예술은 시작되었다고 할 수 있지 않을까?//황규관(시인)//

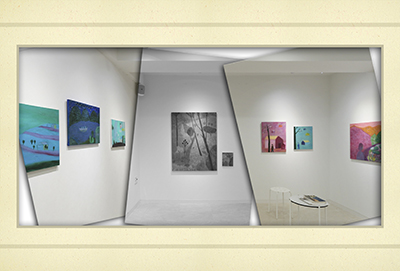

장소 : 갤러리 림해

일시 : 2025. 02. 03 – 02. 28

추PD의 아틀리에 / www.artv.kr / charmbit@gmail.com